Change Language :

Wälzlager

Kugellager-Arten bei igus

Das Kugellager ist die am häufigsten verwendete Art der Wälzlager. Unsere Kugellager-Arten aus Kunststoff kommen bereits weltweit in zahlreichen Kundenanwendungen erfolgreich zum Einsatz. Von Rillenkugellagern, Axiallagern, über Kugelrollen bis hin zu Tragrollen und weiteren Wälzlager-Arten: Wir liefern die Lösung für speziellste Anwendungsfälle. Und wenn ein Normteil mal nicht passt, so können unsere Kunden stets auf unsere Wälzlager-Sonderteile zurückgreifen. Unsere Experten begleiten die Projekte von der Idee bis hin zum individuellen Endprodukt.

Sonderbauformen

FAQ

Gleitlager oder Wälzlager/Kugellager?

Die verschiedenen Einflüsse, die sich auf die Lebensdauer eines Lagers auswirken, sind relativ trivial. Dass eine Wagenladung feiner Staub einem langen Lagerleben eher weniger zuträglich ist, kann man sich denken. Auch, dass 500 °C Umgebungstemperatur Schwierigkeiten bei der Wahl des richtigen Schmierstoffs bereiten kann, sorgt für wenige überrascht hochgezogene Augenbrauen. Und dennoch, angesichts der vielen technischen Anforderungen, die an Baugruppen gestellt werden und angesichts der oft viel zu nachrangigen Rolle, die Lager in diesen Baugruppen am Ende im Entwicklungsprozess spielen, ist es oft schwer, den Blick auf das Wesentliche zu behalten. Was sind die wichtigen Einflussgrößen? Wann wähle ich ein Wälzlager, wann vielleicht doch lieber ein Gleitlager? Welche passen besser zu bestimmten Einflussfaktoren? Hier wollen wir uns das einmal näher anschauen.

Gleit- oder Wälzlager: Geschwindigkeit und Bewegungsarten

Eine Lagerung wäre keine Lagerung, wenn keine Bewegung auftreten würde. Aus diesem Grund steht dieser Punkt also an erster Stelle in der Liste. Und das, obwohl die Frage nach der Belastbarkeit bzw. Tragfähigkeit eigentlich die ist, die in der Praxis als erstes gestellt wird. Seltsam eigentlich. Aber zur Sache. Entscheidend ist auf Anhieb natürlich die Frage nach der Art und Weise der stattfindenden Bewegung. Soll es sich drehen? Oder nur in einem bestimmten Winkel vor und zurück schwenken? Schnell? Oder langsam? Was heißt für Sie „schnell“? Eine Umdrehung pro 2 Minuten? Oder 500 pro Sekunde? Und wenn ja, wie lange am Stück? 1 Sekunde? 1 Stunde? Dauerhaft? Einfache Daumenregel: Für schnelle, dauerhafte Rotationen eignen sich Wälzlager besser als Gleitlager. Für langsame bis mittlere Geschwindigkeiten eignen sich auch Gleitlager. Für schwenkende Anwendungen, bei denen die Lager nur Bruchteile einer ganzen Umdrehung ausführen müssen, sind Gleitlager häufig die bessere Wahl.

Werkstofffragen:

Wie groß ist die am Lager wirkende Kraft im Verhältnis zu ihrem Querschnitt (Also Lagerlänge x Innendurchmesser)?

Bereits hier trennt sich – nicht nur was die Werkstoffe angeht – die Spreu vom Weizen. Denn häufig wird irrtümlich nur das am Lager hängende Gewicht oder die wirkende Kraft betrachtet, nicht aber die Größe des Lagers. Häufig reduzieren sich die tausende von Newton Last auf einen überraschend geringen Druck, der tatsächlich auf das Material wirkt. Am Ende steht die Erkenntnis, dass es doch nicht automatisch ein teures und schweres Gleitlager aus Vollmetall (noch ein häufiger Irrtum: dickere Wandstärken = mehr Tragfähigkeit) sein muss, nur weil die Lasten auf Anhieb hoch erscheinen. Ist die Lagerstelle ausreichend dimensioniert, eignen sich auch „weichere“ Materialien, die häufig deutlich günstiger und leichter sind.

Um welche Art von Belastung handelt es sich?

Ohne an dieser Stelle tief in die von vielen gefürchteten mathematischen Schindereien der Mechanik einzusteigen: Ginge es rein nach der Druckfestigkeit, wären die meisten Lagerungen nicht etwa aus teuren Metallen oder Kunststoffen, sondern aus Stein. Typischerweise sind Lasten an Lagerstellen nicht statisch (also immer gleich hoch) und wirken häufig auch nicht in einer Richtung. Sie drücken und zerren in verschiedene Richtungen gleichzeitig. Sie „scheren“ und „tordieren“, wechseln, schwellen an und wieder ab, rütteln oder schlagen. Die mechanischen Fachbegriffe lauten hier „statische und dynamische Lasten“ für gleichbleibende oder alternierende Lasten. Beansprucht wird nicht nur die Druckfestigkeit eines Materials, sondern auch die Zugfestigkeit, Scherfestigkeit und Elastizität. Plötzlich ist nicht mehr der härteste Werkstoff der beste, sondern eher der zäheste.

Temperatur

Völlig unberechtigt folgt dieser Punkt erst an vierter Stelle. Warum ist das unberechtigt? Weil es beim Verschleiß – und damit der Lebensdauer – eigentlich nicht um bloße Geschwindigkeiten oder Zerreißproben auf Lastprüfständen geht, sondern um Wärme. Reibungswärme. Nicht umsonst spielt der sogenannte PxV Wert eine so große (wenn auch nicht alleinige) Rolle. Die Funktionsfähigkeit einer Lagerung wird durch die entstehende Reibungswärme bestimmt. Je größer das Produkt aus einwirkendem Druck und der Bewegungsgeschwindigkeit, umso größer ist die Wärmeentwicklung. Wird mehr Wärme generiert als abgeführt werden kann, erhitzt sich die Lagerstelle und verschleißt oder fällt aus. Die Wärmeentwicklung im Lager wird dabei nicht nur von der erzeugten Wärme beeinflusst, sondern auch von der Wärmeleitfähigkeit des Lagerwerkstoffs, der Welle und der Lageraufnahme, sowie der Umgebungstemperatur. Diese Faktoren wirken sich elementar auf die Auswahl der Lagerwerkstoffe und der ggf. notwendigen Schmierstoffe aus.

Schmutz und Staub

Grundsätzlich ist beides je nach Menge und Beschaffenheit nicht hilfreich für Lagerstellen jedweder Art. Egal ob Gleit-, oder Wälzlager. Egal ob trockenlaufend oder geschmiert. Da die verschiedenen Lagertypen trotzdem unterschiedlich stark unter diesen Einflüssen „leiden“ und Schutzmaßnahmen je nach Bauart aufwändiger sind, spielt dieser Punkt eine nicht unwichtige Rolle. Häufig kommen aufwändige Dichtungssysteme zum Einsatz, um den Schmierstoff in der Lagerstelle und den Schmutz aus der Lagerstelle heraus zu halten. Eine andere Möglichkeit ist stetiges von-innen-durch-die-Lagerstelle-nach-draußen-pressen von Schmierfett (der Grund, warum man an manchem schweren Gerät Schmierfett aus den Gelenkpunkten hervorquellen sieht). Hier können schmierfreie Systeme Vorteile bieten oder unkomplizierter zu dichten sein.

Kontakt mit Medien

Medienkontakt ist im Zusammenhang mit Lagern der Überbegriff für Chemikalien und Stoffe, mit denen die Lagerstelle in Berührung kommt. Es ist ein bedeutender Unterschied, ob die Lagerstelle unter Wasser oder in Gas laufen muss oder regelmäßig gereinigt wird. Hier hilft ein Blick in Tabellen zur Medien-/Chemikalienbeständigkeit der entsprechenden Lagerwerkstoffe. Häufig führt aber kein Weg an Tests unter Anwendungsbedingungen vorbei. Generell spielen hier schmierfreie Kunststofflager, ob nun in Form von Gleitlagern oder Wälzlagern, ihre Hauptvorteile aus. Sie sind korrosionsfrei und benötigen keine Schmierung durch flüchtige oder extern zugeführte Schmierstoffe.

Gegenlaufpartner

Zum Schluss ein weiterer häufig unterschätzter Punkt – der jedoch für Gleitlager relevanter ist als für Kugellager relevant: Gleitlager sind üblicherweise so ausgelegt, dass sich eine Welle in ihnen bewegt, während sie selbst in einer Aufnahmebohrung fixiert sind. Der Beschaffenheit der Welle kommt hier besondere Bedeutung zu. Nicht nur die Oberflächenrauigkeit, sondern auch die Härte der Oberfläche spielen eine große Rolle. Gerade für „weichere“ Stähle oder Aluminium eignen sich Gleitlager aus Kunststoff besser als solche aus Metall. Oft genügt schon eine oberflächliche Härtung für einen optimalen Schutz vor Verschleiß.

Was ist ein Wälzlager?

Ein Wälzlager ist ein Maschinenelement, das durch rollende Körper Bewegungen zwischen zwei Bauteilen ermöglicht. Diese rollenden Körper, auch Wälzkörper genannt, können Kugeln, Zylinder, Nadeln oder Kegel sein. Wälzlager reduzieren die Reibung und tragen Lasten, indem sie die Bewegung vom Innenring auf den Außenring übertragen. Kugellager werden häufig synonym als Wälzlager bezeichnet, da Kugellager die am häufigsten verwendete Wälzlager-Art eine spezielle Art von Wälzlager ist. Die Kugeln haben nur einen Punktkontakt mit den Laufbahnen, was die Reibung reduziert.

Dadurch sind sie speziell für hohe Drehzahlen sehr gut geeignet. Allerdings haben Kugellager eine geringere Tragfähigkeit als andere Wälzlagertypen, wie beispielsweise Rollenlager, die durch ihre linienförmige Kontaktfläche höhere Lasten tragen können.

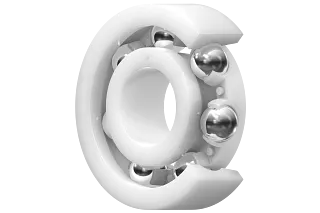

Wie sind Wälzlager aus Kunststoff aufgebaut?

Innen- und Außenring:

Die Eignung eines xiros Kunststoff-Wälzlagers wird maßgeblich durch die Materialien der beiden Laufringe bestimmt. Die reibungsarmen Kugellager werden aus Hochleistungskunststoffen mit unterschiedlichen Materialeigenschaften hergestellt, wodurch eine Vielzahl von Anwendungsbereichen abgedeckt und die Lebensdauer maximiert werden kann.

Wälzlager-Käfig:

Die Käfige unserer Wälzlager sind hinsichtlich ihrer Resistenz gegenüber Chemikalien und Temperaturen auf die Materialien der Außen- und Innenringe abgestimmt, was zu einer optimierten Performance führt.

Wälzlager-Kugeln:

Neben Kugeln aus Edelstahl werden auch Kugeln aus Glas, Kunststoff oder Keramik verwendet. Bei der Auswahl von Glaskugeln ist auf die Kriterien Metallfreiheit und Chemikalienbeständigkeit zu achten. Unsere Wälzlager sind durch die Verwendung von Kunststoff als Hauptwerkstoff besonders leicht. Die Variante aus Edelstahl zeichnet sich durch ihre Wirtschaftlichkeit und Temperaturbeständigkeit aus.

Welche Wälzlager-Arten gibt es?

Die Arten von Wälzlagern sind so vielfältig wie ihre Einsatzmöglichkeiten. Neben Kugellagerarten gibt es andere Bauformen, die für spezifische Anwendungen konzipiert sind:

- Kugellager: Die universellste Form von Wälzlagern mit Kugeln als Wälzkörper.

- Rollenlager: Für höhere Belastungen geeignet und mit zylinderförmigen Wälzkörpern ausgestattet.

- Nadellager: Für besonders kompakte Konstruktionen geeignet, da die Nadeln als Wälzkörper eine geringe Bauhöhe ermöglichen.

- Axiallager: Entwickelt, um axiale Belastungen sicher zu tragen.

Die Kunststoff-Wälzlager von igus bieten hier entscheidende Vorteile: Sie sind leicht, wartungsfrei und können flexibel für unterschiedliche Typen und Einsatzgebiete angepasst werden.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr

Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 –18 Uhr

Samstag: 8 – 12 Uhr

Beratung via Microsoft Teams:

zum Buchungsportal